Auf einen Kaffee mit…

ROBERT MENASSE

Robert Menasse (*1954) ist ein österreichischer Schriftsteller und Essayist. Für seinen Europaroman „Die Hauptstadt“ wurde er 2017 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.

crescendo: Herr Menasse, am Beginn Ihres neuen Romans wird eine Sau durch Brüssel getrieben. Was hat es auf sich, mit diesem Tierchen?

Robert Menasse: Dies Tierchen ist natürlich metaphorischer Natur und deckt auf diese Art und Weise quasi vom Glücksschwein bis zur Drecksau alles ab, man kann von gut bis böse alles mit ihm in eine Beziehung setzen. Es kann von Schweinchen Schlau für Intelligenz stehen, ebenso wie es als Schimpfwort für politische Gegner genutzt werden kann. Zudem stimmen 98,8 Prozent seines Genmaterials mit dem des Menschen überein, was mich noch auf einer weiteren Ebene dazu gereizt hat, das Schwein im Prolog der „Hauptstadt“ auftreten zu lassen, in dem die Leser zum ersten Mal den Protagonisten begegnen.

Ich hatte zu dieser Szene auch sofort verschiedene Musiken in meinem inneren Ohr – angefangen bei der klassischen Zirkusmelodie. Wie verhält es sich denn bei Ihnen persönlich mit der Musik?

Nun, ich bin natürlich ein großer Musikliebhaber, aber das allein ist ja eher uninteressant. Interessant ist dabei vielleicht nur eines: Ich bin, glaube ich, einer der ganz wenigen Autoren, die mit Musik schreiben. Ich sitze also nicht in einem stillen Raum und schreibe, sondern ich sitze in einem Raum, in dem ich Musik auflege, die in einem Zusammenhang steht mit dem, was ich schreibe. Das wähle ich mir dann immer aus und sage: So, dies ist jetzt sozusagen der Soundtrack zu meiner Prosa.

[…]

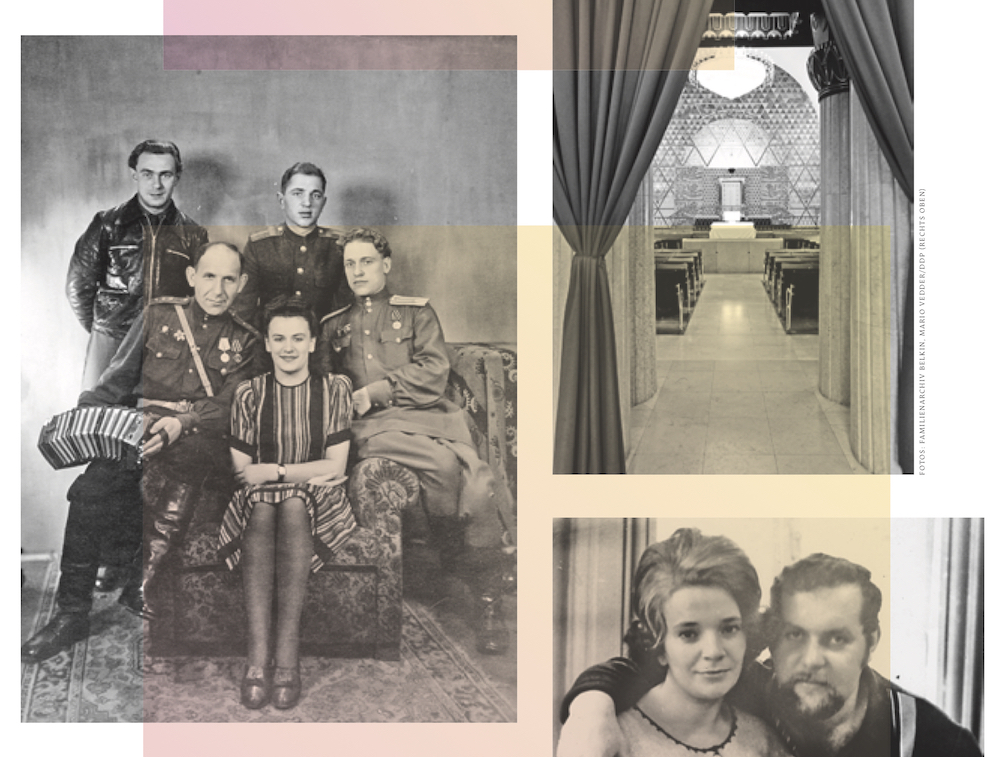

Die Geschichte der Juden auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion ist, unterbrochen nur von kurzen Blütephasen, größtenteils geprägt von Zwang, Unterdrückung, Pogromen und gewalttätigen Übergriffen. Als Ende der 1980er Jahre eine erneute Welle des Antisemitismus einsetzt, sahen sich viele dazu veranlasst, ihre Heimat nach der Öffnung der Grenzen zu verlassen.

In der BRD trat mit einem Beschluss der Innenministerkonferenz 1991 die sogenannte Kontingentflüchtlingsregelung für Juden aus der sich in Auflösung befindlichen UdSSR in Kraft, die es ermöglichte, einen permanenten Aufenthaltsstatus im wiedervereinigten Deutschland zu erhalten, was eine Arbeitserlaubnis sowie den Zugang zum deutschen Sozial- und Bildungssystem einschloss.

Und so entschieden sich, keine 50 Jahre nach dem Holocaust, rund eine Viertelmillion postsowjetischer Juden, sich ausgerechnet in Deutschland ein neues Leben aufzubauen. Dem Judentum im Kommunismus vielfach entfremdet, erwarteten sie sich bessere Zukunftsperspektiven.

[…]

Ganzen Artikel anzeigenDas (in den USA äußerst erfolgreiche) Debüt des bisher hauptsächlich als Printredakteur und Fernsehautor tätigen J. Ryan Stradal ist zunächst einmal eine kulinarische Reise durch dessen Heimatregion, eben durch und in Die Geheimnisse der Küche des Mittleren Westens. Hierbei entfaltet sich nicht nur ein wunderbares Panorama, bestehend aus Lokalkolorit und (auch familiären) Traditionen – mit Szenen wie beispielsweise todernsten Backwettbewerben in lutherischen Glaubenshäusern oder Teenagern, die zur Herstellung übelriechender Fischspezialitäten skandinavischer Provenienz gezwungen werden – sondern zugleich auch eine Chronik der Foodie-Kultur, welche in dieser Gegend der Vereinigten Staaten eine besonders große Rolle spielt. Und ganz am Ende geht es dabei natürlich um die starke Wechselwirkung von Essen, Familie und den wichtigsten Momenten in unseren Leben.

Zentraler Charakter hierbei ist Eva Thorvald, eine vom Thema „Food“ in gewisser Weise besessene junge Frau, die sich völlig ungeplant zu Amerikas berühmtester Köchin entwickelt. Dieser recht ungewöhnliche Weg wird in einer Abfolge von acht miteinander verbundenen Geschichten durch die jeweiligen Perspektiven verschiedener Figuren geschildert. Evas Rolle verändert sich dabei, je nachdem, wer gerade welche Episode erzählt. Einmal ist sie das Objekt großer Liebe, ein anderes Mal großer Verachtung, Neid oder auch Bewunderung.

[…]

Ganzen Artikel anzeigenMitte der 1960er Jahre begann sich in den USA eine journalistisch-literarische Strömung zu entwickeln, die man mittlerweile rückwirkend mit dem Begriff „New Journalism“ etikettiert. Junge Autoren wie Tom Wolfe, Norman Mailer, Truman Capote, Joan Didion und Hunter S. Thompson nahmen die strenge Trennung von Fakten und Fiktion nicht mehr allzu ernst und begriffen die journalistische Darstellung tatsächlicher Ereignisse eher als Ausgangsmaterial, das sie mit literarischen Techniken wie dialogischem Erzählen, detaillierten Szenenkonstruktionen oder auch freien Gedankenassoziationen anreicherten. Plötzlich wurden die starren Grenzen zwischen Journalismus und Literatur – vielleicht auch zwischen Schreiben und Leben selbst – fließend. Besser schreiben hieß: näher „dran zu sein“ und für das Erlebte eine aufregende, neue Sprache zu finden.

Zudem kannten die Akteure des „New Journalism“ keine Berührungsängste mit der amerikanischen Alltags- und Populärkultur; sie machten sie vielmehr zu ihrem Gegenstand. Naturgemäß wurde das neue Genre vom konservativen Journalismus verdammt, da es mit heiligen Grundsätzen der Branche brach, mit Ausgewogenheit, Objektivität und kritischer Distanz.

Während in den USA der Journalismus derart ein wenig entstaubt wurde, verließ der 1952 geborene Helge Timmerberg die Schule mit der mittleren Reife, um anschließend von Bielefeld nach Indien zu trampen, wo er in einem Ashram im Himalaja beschloss, Journalist zu werden. Nach seiner Rückkehr begann er 1972 ein Volontariat bei der Neuen Westfälischen Zeitung in Bielefeld und landete schließlich beim Stern. Während dieser Zeit entdeckte er Fear and Loathing in Las Vegas von Hunter S. Thompson, das ihn nachhaltig beeindruckte. In den folgenden Jahren reiste und schrieb Timmerberg für Publikationen wie Wiener, Playboy, Bunte und – Tempo.

[…]

Ganzen Artikel anzeigen